KUDOKE

クドケ

ステファン・クドケ氏インタビュー

「誇れることと言ったら、

自分にしかできない時計を

自分の手で作ること」

クドケと言えば、文字盤全面に繊細なエングレーブを施したスケルトンウオッチ(写真❶)がコレクションの大半を占める、ドイツ時計メーカーのなかでもかなり個性的な独立系ブランドである。そんなクドケのオーナーであり時計師でもあるステファン・クドケ氏が、去る8月24日に初来日を果たした。そしてその目的は、自らが製作しこのほど完成した手巻きムーヴメント“キャリバー1(Kaliber 1)”を搭載する新コレクション、クドケ1(TOP写真)のお披露目とプロモーションのためだ。

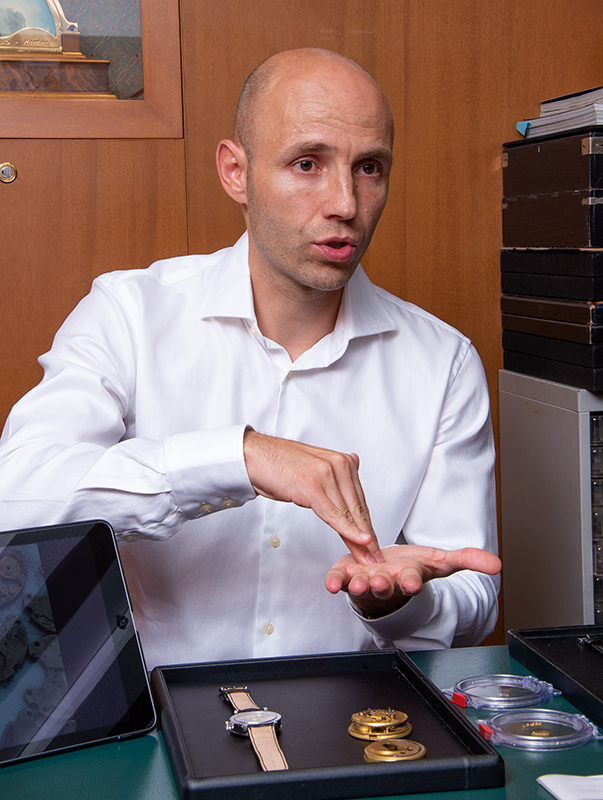

そこで、どんな時計なのか現物を直に見ながらクドケ氏に直接話を聞きたくなり、シェルマンさんに無理を言って今回特別にインタビューの場を設けてもらった。ということでクドケ1の魅力についてステファン・クドケ氏に聞いた。

———————— お久しぶりです。お会いするのはたぶん3年ぶりですね。今回の新作はスケルトンウオッチではなく、初の自社ムーヴメントを搭載したモデルと聞いて大変驚きました。これまでドイツの工房では何度か取材させていただいておりますが、そのような話はなかったものですから。そこでまずは、なぜ自らムーヴメントを作ろうと思い立ったのか、そのあたりからお聞かせください。

「これまで14年間というもの、ずっとスケルトンウオッチを作ってきました。そして、自分なりにはその完成度の高さは、いまやかなりのレベルに到達できたと自負しています。そんななかで自分のスキルをさらに向上させたいと考えるようになり、どうせならこれまでとは違った新たなアプローチで時計作りにチャレンジしてみたいと思ったわけです。ただ、そうは言っても、世の中には非常にたくさんの時計で溢れています。あれこれ考えてたどり着いた結論が、独自性をアピールするにはやっぱりムーヴメントから手がけないとダメだということです」

——————— 開発に当たって、自身が持っていた古いイギリス製懐中時計をモチーフにしたと聞きましたが、その理由は。

「どんなムーヴメントにしようかといろいろ考えました。そして、いろいろなものを見ているなかで思ったのが、前から興味があったので買って手元に持っていた19世紀の懐中時計用ムーヴメント(写真❷)をモチーフにしてみようと。これなら現代とは違う特徴的な設計であり、しかも美しいうえにとても趣がある。ぜひこれを再現してみようと考えたわけです。今回、開発に当たっては、すでに自社ムーヴメントを手がけているハブリング・ツーのリチャード・ハブリング氏にアドバイスをもらいながら製作していきました」

———————もっともこだわった点はどこですか。

「ご覧のようにモチーフにした19世紀のイギリスの懐中時計用ムーヴメントはテンプを支えるブリッジ(バランスコック)が中央寄りにあるという特徴があります。ただ当時は輪列の受け板とテンプを支えるブリッジは別々のプレートに配置されていますが、それでは時計に厚みが出てしまいます。そのため輪列受けと同じプレートにテンプブリッジを配置するよう設計しました。それともうひとつ、ムーヴメントのプレートに当時のようにちょっとザラザラしていて美しい独特の輝きを放つ質感を表現することにもこだわりました」

———————このプレート表面の仕上げはよく使われるサンドブラストではないんのですか。

「これはサンドブラストのように機械でやるのではなく、手作業で仕上げています。細かな石(アルミとの合金素材)を混ぜたオイルを使ってそれにプレートを浸し、指で軽く押さえながら優しく時計回りに擦ります。この力加減が難しく強すぎるとキズが入ってしまいそのプレートは使えなくなります。そのために力の入れ方とか、回し方とかを工夫しながら、細かい仕上げになるように、一気にやらず、確認をしながら少しずつやっています」

——————— オイルを使ったこの仕上げ方は、ほかでもよく使われる手法ですか。

「昔はそうかもしれませんが、手間がかかるのでいまはもうほとんどこの手法は使われてないと思います。ただ、サンドブラストでは輝きも弱いし、仕上がりも荒い。しかし、このやり方だと手間はかなりかかりますが、輝きの出方がとても美しく上品で、仕上がりは全然違ってきます」

——————— 今回、ムーヴメントを新たに設計するにあたって、すごく苦労した点はどこですか。

「どこがどうのというよりは、やはり独自性を出しながらも、美しくて機能も完璧なものをつくるっていう点で1番考えました。機構的に言うなら懐中時計と同じようにテンプのブリッジを中央に持ってくるところでしょうか」

——————— グラスヒュッテの時計メーカーの高級機のほとんどが、軸受けの石を18金の輪で固定し、それを三つの青焼きビスで留めるゴールドシャトンを採用していますが、キャリバー1にはそれが見受けられません。どうしてですか。

「ゴールドシャトンは、確かに昔はそれなりに意味(石が破損した場合に交換の利便性を高めた)があったのでしょうが、(人工ルビーを仕様しているため)現在はその必要がなく、いまでは装飾的なものになっています。しかも、コールドシャトンにすれば間違いなくかなりのコストかかってしまいます。当然、そうなると時計自体の価格を上げなければならなくなります。本当に価格を上げてまで必要かって思うわけです。キャリバー1は、その分、徹底して手作りにこだわり一つひとつ丁寧に仕上げて行くことの方に力を注いでいます。それは今後も変わりません」

——————— 最後に、このキャリバー1を今後どのように展開をしていきたいのか、教えてください。

「もちろん、これをベースムーヴメントとして、プラスアルファの機能を追加したものももちろん展開していきますが、まだまだまったく違うデザインのものにも挑戦したいと思っています。もちろん、いまからこうしようって具体的に決めているわけではないですが、アイデアが出てきたなかから、優先順位をつけてひとつずつ具体的にしていきたいと思っています」

今回のインタビュー中、クドケ氏はタブレットを使ってキャリバー1の製造工程をムービーで見せながら丁寧に説明してくれた。驚いたことに、とにかく細かな仕上げまですべて手作りそのもの。ただ、僕が最も感心したのは、テンプのブリッジに直接彫り込まれるエングレーブの速さ。あらためてクドケ氏の彫金技術の高さを実感した。そして「なんでそこまで手作りにこだわるんですか」と聞いてみたところ、「機械を使ったんではどこでも同じになってしまう。自分までそんなことしてもしょうがないって思います。自分はあくまでも独立時計師です。やっぱりほかにはできないことで誇れることと言ったら、自分にしかできない時計を自分の手で作ること」だと語ってくれた。

自社ムーヴメント、キャリバー1を搭載したファーストモデルのクドケ1だが、見ての通り、上に掲載したスケルトンウオッチからは想像できないほどデザインはとてもシンプルだ。そのためか独特な時分針のデザインが妙に印象に残る。時針の造形についてクドケ氏は「インフィニティ」と言っていた。まさにタイムレスというか時代を経ても古さを感じさせない、そんな時代を超越したデザインを目指したのだろう。また、こんなことも言っていた。「ずっと42mm以上だったので、小振りなサイズを作りたかった」と。ケースサイズは39mmでケース厚は10mm。着けさせてもらったが、細身の僕にもなかなかいい。しかもシンプルなためファッション的にはかなり合わせやすいと感じた。

(取材・文◎菊地吉正/撮影◎笠井修)

INFORMATION

ケース素材 ステンレススチール

ベルト素材 レザーベルト

サイズ 39㎜/厚み10㎜

防水性 5気圧防水

ムーヴメント 手巻き(自社製ムーヴメントKaliber 1)

税込み価格 108万円

www.shellman-online.jp